医院主责海淀区方舱医院第一院区医疗队工作纪实

11月10日,医院主责的海淀区方舱医院第一院区正式开舱收治患者,进舱的医疗队将日常医疗工作中的精细化管理和个性化管理落实到方舱的医疗工作中,为患者提供24小时全程各类保障。

一、闻令集结 奔赴“疫”线

11月10日上午,接上级通知,医院立即组建医疗队入驻海淀区方舱医院第一院区,准备开舱收治患者。中午,医疗队集结完毕前往方舱医院。

下午2点,医疗队到达方舱医院,队员们熟悉环境后立马投入到工作中,再次梳理工作流程,为正式开舱收治患者做好准备。

晚上7点,医疗队已经做好准备,迎来第一批患者抵达方舱医院。

随着第一位患者顺利抵达,海淀区方舱医院第一院区正式开舱启动,也成为北京市第一家开舱接收阳性病例的区级方舱医院。

二、全程参与 细化管理

从方舱医院的前期规划设计、到后期建设布局,以及建成后配套设施的完善,医院副院长董建平作为方舱医院执行院长带领团队全程参与。

在方舱医院正式开始收治患者前,董建平院长带领团队制定了《海淀区方舱医院管理工作方案》和《海淀区方舱医院人员培训方案》,细化方舱医院各项管理措施,确保各项工作落实到人。

尽管在正式入驻方舱医院之前,医疗队员们都已全面掌握各项管理制度和院感防控的基础知识与基本技能并通过考核,董建平院长还是反复叮嘱大家,严格防护是底线,“0感染和0死亡”是目标。

三、不断优化流程 展现“海医速度”

为了尽快将有需要的患者收治入院,医疗队不断优化流程缩短时间,仅仅8天就顺利收治入院300名患者。

提前电话联系患者、了解病情,告知患者办理入院手续方法,让患者提前办理好入院手续,大大节省患者入院后等候时间,减少工作人员接触患者的时间,进一步降低感染风险。

四、人民至上 生命至上

方舱医院从11月10日启动时收治无症状和轻症患者为主的模式,已逐渐转型为收治高龄、有一些基础病、需要一定治疗的患者的方舱医院。收治的患者中,年龄最小的患者是1.5岁,年龄最大的是89岁,目前老年患者在院数量占患者人数约五分之一。医疗队始终用实际行动诠释着“人民至上、生命至上”的价值理念。

1.定时召开例会,推进工作落实

医疗队员们定时召开例会,发现问题、反馈问题、解决问题,使各项工作迅速达成一致。

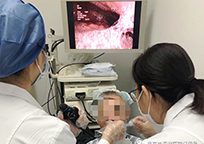

2.用专业守护患者健康

方舱医院有来自呼吸科、ICU、中医科方面的专家,配有充足的中成药、退热药、抗新冠病毒药物,以及各专科用药,如心脑血管二级预防药物、降压、降糖药物以及抢救用药;并且设有配套的化验室、CT室等,配备了包括制氧机、脉氧仪、床旁监护、心电图等诊疗设备,各个病区都配有抢救车。

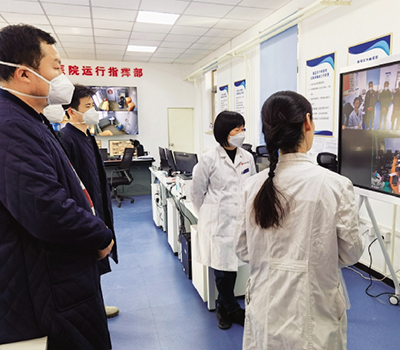

3.以医院的医疗资源为依托

针对特殊病情的患者,医疗队会第一时间联系海淀医院相关学科专家,远程线上会诊,给出治疗方案;并及时识别重症患者,转院接受进一步治疗。

4.给予患者无微不至的照护

护理团队也是从呼吸科、急诊科、ICU抽调的人员,遵医嘱给予患者测血压、血糖、吸氧、心电监护等护理,每半个小时到患者床旁查看生命体征,照顾饮食起居。

5.温暖在方舱中传递

对具有高危因素和特殊需求的患者,队员们给予特别关爱和细心照护。有些出院的老年患者行动不便,队员们将老人安全送上车后,还会安排专人随访,全程管理每一位患者;有需要上网课的小朋友,队员们会带小朋友去相对安静的房间上网课,还会为小朋友的生日准备惊喜。虽然在方舱有很多不方便的地方,但队员们尽全力为患者提供家一般的温暖。

虽然病毒在传染,但医疗队带给患者的温暖也在传递着。入院患者看到医疗队员们工作量非常大,主动申请组建一个志愿者服务团队,帮助内围工作人员减轻工作负担,传递爱的力量,让所有人都感受的实创方舱医院的温度。

不只是患者感受到方舱医院的温度,医疗队员们也无时无刻感受到来自各级领导的温度,医院永远是大家坚强的后盾。

五、践行医者初心和使命

11月17日,方舱收治患者开始陆续出院。每一位患者的顺利出院,都是全体全体医疗队员们的共同心愿。他们用爱心慰藉患者,用服务感动患者,也赢得了患者们的一致认可。

面对疫情的考验,海医人总能挺身而出,用过硬的临床工作能力和高尚的人文情怀,彰显责任与担当,用实际行动践行医者的初心和使命。

供稿/方舱医疗队